|

| 『週刊朝日』1971.11.19 朝日新聞社 |

まずは発端となった花森がいったとされる発言です。『週刊朝日』の記事から、長くなりますが引用します。(引用は二重ヤマカギでくくった文章。以下おなじ)

《「暮しの手帖」は、敗戦三年目、一九四八年の秋に、花森さんと六人の仲間の手で創刊された。「あまりにも<暮し>が軽んじられ、蔑まされていた」ことに腹を立てたのが動機だ。そして、いい暮しとは何かを追求しようとした。

ちょうどそのころ、東北の一角、秋田県横手市で、反戦、反権力を旗印にしたユニークなミニコミが創刊されていた。むのたけじさんの「たいまつ」である。

むのさんは、花森さんの存在を遠くから注目しつづけた一人だ。むのさんは、こういう。

「花森さんと同じ一九一〇年代生れの経験から判断するのだが、花森さんのこじき旗は二重の復讐ですよ。だました錦の御旗と、それにだまされた自分自身とが串刺しにされているのではないでしょうか」

花森さんも、このことを否定しない。旧制松江高校を経て東京帝大美学科を卒業し、化粧品会社パピリオ(当時の伊藤胡蝶園)宣伝部で働いたあと、大政翼賛会宣伝部に参加した。そして、「ほしがりません勝つまでは」「足らぬ足らぬは工夫が足らぬ」「ゼイタクは敵だ」などのポスターが、花森さんの手で、次々と作りだされていったのだ。

「ボクは、たしかに戦争犯罪をおかした。言訳をさせてもらうなら、当時は何も知らなかった、だまされた。しかしそんなことで免除されるとは思わない。これからは、絶対だまされない、だまされない人たちをふやしていく。その決意と使命感に免じて、過去の罪はせめて執行猶予してもらっている、と思っている」

痛恨の思いが、この言葉にこめられている。》

いかがですか。達者な文章ですね。 問題の「発言」にいたるまでの記事の流し方が、じつに巧妙なために、記者の論法に、当時学生だったわたしは、かんたんに引っかかっていました。いまなお人々の口の端にのぼる戦時標語とポスターが、すべて花森安治の作であるかのように読めます。ちなみに、コメントをはさんでいるむのたけじさんは、戦争中、朝日新聞記者として報道にあたっており、終戦と同時に、その責任をとって辞職したジャーナリストです。

この一文で、むのさんのコメントは、花森の問題発言へと導く「布石」になっています。ただ、花森の発言内容について求めたコメントではないことを暗にほのめかすためでしょうか、「花森さんも、このことを否定しない」と、二人の発言の時系列をあいまいにしています。そのうえで花森が否定しなかったという「このこと」が何のことかも、じつは明確ではないのです。小生が達者で巧妙におもう所以です。これについては、またあとで検証します。

|

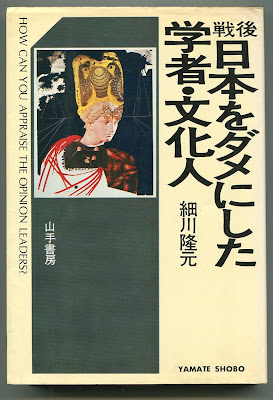

| 『戦後日本人をダメにした学者・文化人』1977.9.10 山手書房 |

『一銭五厘の旗』が昭和46年度の読売文学賞をうけたことにより、花森安治はふたたびメディアの注目を浴びるようになりました。しかしその二年前、京都で心筋梗塞の発作にみまわれ一命をとりとめてからというもの、おもてへ出ることを避け、『暮しの手帖』のしごとだけに専念するようになっていました。病後の養生中であることを公表していませんから、その事実を知らない人の、くだらぬ憶測を招いてしまったのはたしかです。

昭和52年9月、花森安治の人生と『暮しの手帖』のしごとを否定する内容の本がでました。細川隆元『戦後日本をダメにした学者・文化人』がそれで、あの高瀬広居さんが発行人でした。いまでいうトンデモ本で、そのころ各界で活躍していた著名人67人が、嘲笑と中傷誹謗のえじきにされたのです。

内容のひどさに加え、著者の細川隆元さんがじぶんは書いていないと否定したため、それも話題をよんで売れたという本でしたけれど、この本は、花森について、ここまで誹謗して書いていました。

《戦時中、あらゆる物資の不足に困っていたときに、「ゼイタクハ敵ダ」とまずやりました。そして、「欲シガリマセン勝ツマデハ」で、清貧耐乏を強制し、「足ラヌ足ラヌハ工夫ガ足ラヌ」と国民の弱き心に鞭打ち、もう止まらないという感じで、「ソウダ一億火ノ玉ダ」とブチあげたのです。(中略)

花森さんが暮しの手帖研究室に立てた「一銭五厘の旗」は、けっして庶民の旗なんぞではありません。戦争協力人花森安治の「恥の記憶」を消そうとする<破廉恥の旗>なのです。》

当時、『暮しの手帖』は発行部数も90万部にとどき、広告をのせず、商品テストの厳正さが相まって、読者の大きな信頼と高い評価を得ていました。それだけに、細川(高瀬)さんの誹謗を、花森がどう受けとめているか、世の関心をあつめたといえます。関心をもった一つが読売新聞大阪社会部で、『われわれは一体なにをしておるのか』と題した記事を連載中、花森にも取材し、その談話をのせていました。

|

| 『われわれは一体何をしておるのか』1973.6 講談社 |

昭和50年代、黒田清さんがひきいる読売新聞大阪社会部は、読売新聞全社でも異彩をはなっていた部でした。たとえていえば、巨人軍の親会社のなかで、熱狂的なタイガース・ファンがあつまって気炎をあげているようなもので、新聞記者としての在野精神にこだわっていた部です。

黒田さんは、ほんらいの取材テーマからはなれ、細川トンデモ本について、「ヨソの本のことだからわれわれとしては黙殺していいのだが、やはり、その本を読み、この連載を読む人はとまどうだろうから、この点について、花森さんがどう考えているのかを聞いておかなければ、と思った」と、臆せず率直にききました。花森は黒田さんの問いに次のように答えています。

《「中身は、でたらめも甚だしいね。あの中で、事実なのはね、戦争中、大政翼賛会の宣伝部におったちゅうことだけやな。戦争中、あんなことして、いまこんなことやっとるのは何やと言われたこと、一回だけあるねん。その時、答えたんや。知らんとやったとか、だまされてやったとか、ケチなこと、ぼくは言わん。ぼくは、ぼくなりにやね、受けた教育と、それで、とにかく日本という国を守らんならん、とね。それには、戦争始めた以上は勝たんならん、と。それに、一生懸命やったんや、と。いま、それがね、間違いやったということがわかったけども、その時は一生懸命やったんで、それを今さらね、いいかげんにしとったんや、とか、ご都合主義でやっとったとか、ケチなことは言わん、と。ぼくの全生命を燃焼さして戦った、と。協力した、と。そいで、それだけにショックが大きい、と。それだけに、ぼくは、これからはね、絶対に戦争の片棒はかつがん、と。それだけが償いや、と。まあ、しっかり、これからのぼくを見とってくれ、と」》

取材テープの花森のことばを、黒田さんは一字一句そのまま文章に起こして掲載しています。そして「テープのなかの声は、次第に熱っぽくなってきた」と書き添えました。こんなやり方は談話記事として異例なのですが、そこに黒田さんの記者としての見識があり、誠意がこめられていると、わたしは見ます。

黒田さんはなぜ、花森の饒舌なことばの論旨をすくい、ふだんやっているように、いわゆる記事のていさいの文章にまとめようとしなかったのでしょうか。考えられることは、発言をそのままのせることで、記者の思わくや言いかえがまじっていないことを、読者に示したかったからでしょう。それはとりもなおさず『週刊朝日』の記事に、「花森さんて、こんなこと、言わはるおひとやろか」と、黒田さんは素朴に疑問を感じていたからだと、わたしにはおもえます。

花森の発言をそのまま記事にした上で、「花森さんがなくなる前に、直接この話を聞けて本当によかった。みんな一生懸命がんばったんだ。それより問題はいまのことだ。いま、われわれは一体なにをしておるか、だ」とテーマに戻り、花森の冥福を祈る言葉で結びました。

正直にうちあけますと、わたしはこの花森の談話がのった読売の記事を知りませんでした。連載は、読売新聞大阪版だけにあったようで、東京では読めなかった事情もあります。いずれにしろ本としてまとめられているのを知ったのさえ数年前で、とうぜん拙著執筆時には知りませんでした。しかし、知らなかったのは、わたしだけではなかったようです。講談社から『われわれは一体なにをしておるのか』が刊行されるほんの少し前のことでした。

|

| 『人間の鑑賞 昭和の人々はかく生きた』1991.3 PHP研究所 |

花森が心筋梗塞を再発させ急逝した昭和53年(1978)の『中央公論』6月号に、杉森久英さんは「花森安治における青春と戦争」と題する小伝をよせました(これは以前紹介したように上掲『人間の鑑賞』(PHP研究所)に収められています)。そのなかに、大政翼賛会に対する「花森の言説」を疑問視する箇所があります。

《花森安治は戦争に積極的に協力したとか、反対しなかったとかいって非難することは容易だし、花森もそれについては一言も弁明しないし、時には自己批判めいた文章さえ書いているが、だからといって、彼が心の奥底から悔悟していたと考えるのは滑稽だし、彼を戦争責任者の一人であるかのように糾弾したら、さらに滑稽なことになろう。正直にいえば、彼は一人の宣伝マンとして、自分の技術とセンスと精魂を傾けて、立派なポスターを作製することに情熱を抱いたので、その腕前が未熟で、ポスターの出来が悪いといわれたら、彼は恥じ入ったであろうが、よく出来ていて、国民の士気を昂揚させるに最適だといわれたら、彼は得意の鼻をうごめかしたはずである。》

杉森さんが書いたものからつたわるのは、部署はちがっていても、おなじ大政翼賛会で働いていたという「仲間意識」です。というのも、花森が戦争責任者として糾弾されるなら、杉森さんはもとより、翼賛会で働いた人々すべてが同罪にほかならないからです。けれど杉森さんには、大政翼賛会は、世間が考えているような組織ではなかった、というおもいが強くありました。

職務や立場のちがい、責任の大小はあっても、翼賛会で働いていた事実だけは、誰一人消せないのです。それがわかっていながら、「ボクは、たしかに戦争犯罪をおかした。言訳をさせてもらうなら、当時は何も知らなかった、だまされた」だなんて、どのツラさげて言えるんだ、と誰しも思うのではないでしょうか。大政翼賛会は戦後、蛇蝎のようにきらわれ、みなそれぞれに苦い過去となっているのです。じぶんだけ良い子ぶりやがって、というのが正直な気持でしょう。それでなくとも花森は『一銭五厘の旗』で文学賞をうけ、マグサイサイ賞授与の名誉にも輝いたのですから。

杉森さんの『近衛文麿』『大政翼賛会前後』の著作は、いずれも過去を消しさろうとするのではなく、そこに生きなくてはならなかった人々の姿をえがき、日本人の歴史を現在にかたりかけるものです。わたしは以前、このブログで杉森さんの「しごとは評価できるが、その人品をすきになれぬ」と書きました。杉森さんが読売新聞大阪社会部の記事を読んでいたら、あるいは杉森さんも、花森のことを、あのようにイヤミっぽく書かなかったのではないか、そのようにおもいます。

|

| 『戦争と宣伝技術者』1978.2 ダヴィッド社 |

|

| 『月刊広告批評』16号 1980.8 株式会社マドラ |

ここで、花森安治と大政翼賛会について語るうえで、欠かせない書籍と雑誌があります。上掲の山名文夫・今泉武治・新井静一郎編『戦争と宣伝技術者』と、天野祐吉編集『月刊広告批評』第16号です。もし、これらに花森安治が直接寄稿していたり発言していたら、事情はだいぶ変っていたとおもいます。

『戦争と宣伝技術者』が刊行されたのは、花森急逝の翌月でした。この本は、副題の「報道技術研究会の記録」がしめすように、大政翼賛会傘下の職能集団として、宣伝広告にたずさわった人々の記録と回想です。編集した三人は、戦時中いずれも花森といっしょに制作実務にあたり、花森をよく知った人々です。

かれらにとって花森は、翼賛会の職員というよりも、報道技術研究会(略称・報研)の一員、おなじ釜のメシをくった仲間、といった位置づけで見られていたようです。じっさい回想記からかいま見える花森の姿は、クライアント側というよりも、専門家の気持がよくわかる仲介者という感じでしょう。

この本には、戦後の花森が、法研メンバーの懇親会に参加することがなかったことや、本書への原稿依頼にも応じなかったことも記されています。しかし、花森は法研の一員ではないこと、企業につながる宴席には出てはならぬという暮しの手帖社の不文律があること、また本書の編集時、花森の体調が万全ではなかったことなどを鑑みれば、それを咎め立てするにはあたりません。

『戦争と報道技術研究会』は、大政翼賛会のもとで広告宣伝をになった人々の記録として、稀少で貴重な資料となっています。この本に触発されて企画されたと察せられるのが、天野祐吉さんの『月刊広告批評』第16号「特集・戦争中の宣伝」です。花森なき後、二年めに出ました。

特集で、やはり注目したのがインタビュー構成です。『戦争と宣伝技術者』の編者であった新井静一郎さんと今泉武治さんのほか、翼賛会職員であった平凡出版(現マガジン・ハウス)創業者の岩堀喜之助さんに、取材していることです。これは三者三様でありながら、当事者の談話だけに、戦時下の宣伝広告について、それぞれ核心をついた内容になっています。

ことに岩堀さんの話に出る花森の姿は印象深く、たとえば「翼賛会でもね、どういうわけか、花森だけは働くんだ。もうね、一生懸命だよ」は、読む人に、克明に記憶されてしまうようです。岩堀さんも清水達夫さんも、ほとんど働かずにすごしたという翼賛会です。そこで花森が、何をそんなにあくせく働いていたか、その仕事のなかみを岩堀さんが確かめていたら、と思わずにいられません。それはともかく、岩堀さんの談話で注目すべきは、つぎの部分です。

《戦争のときの情報局の宣伝は、的はずれのものが多かったね。要するに、大衆の心にぶつかるようなものがない。その点、花森が作ったものは、害があったかどうか知らないけど、心に通うものがあったんじゃないかなあ。だけどね、花森だって、本当には使ってもらえなかった。情報局のおえら方が選んでるんだからね。連中ときたら、宣伝についてはシロウトばっかりで、人材はたくさんいるのにちっともちゃんと使わない。だから本当の意味で自分たちの力を発揮させることはできなかったんじゃないかと思うね》

つまるところ、インタビューで三人がこたえているのは、戦時下の宣伝広告は、「英国やドイツには、強い宣伝政策があったように思いますが、日本にはまったくと言っていいほど、統一的な政策はありませんでしたね」と今泉武治さんが回顧したように、じぶんたちに満足ゆくものは作れなかった、という述懐につきます。

もちろん、そのことばを、弁明や言い逃れとうけとることはできます。 しかし今、かれらの「作品」を客観的に見れば、どうにも稚拙で垢抜けないものばかりで、このていどなら「オレのほうが、もっとうまく作れる」と、おもわず豪語してしまいそうです。すなわちそんな戯れが言えるのも、広告宣伝のプロから見れば、花森安治や大政翼賛会の宣伝は、国威発揚や戦意昂揚に効果的だった、とは評価しがたいからにほかなりません。

しかしながら、国家権力によって、人も才能も言論も統制されてしまったことは史実であり、ふたたびそのような状況を招かぬことが、なにより大事です。やはり『戦争と宣伝技術者』に触発され、難波功士さんは『太平洋戦争と広告の技術者たち「撃ちてし止まむ」』(講談社1998)を著しています。難波さんの論述スタイルは検証的かつ分析的であり、過去資料からの引用部分も明確で、わたしにとって共感できるところの多い本でした。つけ加えておきます(書影後掲)。

|

| 『花森安治の仕事』1988.11.15 朝日新聞社 |

昭和63年11月、朝日新聞社から酒井寛さんの『花森安治の仕事』がでました。 その前年、朝日新聞紙上に連載した記事をまとめて上梓されたものです。『広告批評』から8年後、読売新聞大阪社会部の本や杉森久英さんの小伝から10年後にできた本です。たいへん読みやすい文章で、これで酒井さんは日本エッセイスト賞をうけました。花森安治生誕百年のことし、暮しの手帖社から復刻されています。おすすめしたい本です。

しかし『花森安治の仕事』には、奇妙ふかしぎなことが二つあります。

ひとつは、この本の元となる連載記事をかくために、酒井さんは多くの資料をあつめ、また関係者に会って取材しました。しかし、たった一つ欠けています。読売新聞大阪社会部『われわれは一体なにをしておるのか』が資料に含まれておらず、黒田さんからも取材していないのです。

だからといって、酒井さんは、花森の問題発言に関心をもたなかったのではないのです。むしろ、意外感をもって『週刊朝日』の記事をよんだと察せられ、取材した編集部の平栗清司記者(記事掲載時は無署名)に会って、真相をつきとめようとしたことが文章からつたわります。だから、前述の杉森さんのことばに呼応するかのように、こう書きました。

《たかが翼賛会にいたくらいで、「戦争犯罪」とはおおげさすぎる、と言う人もいるが、この談話は、花森が、翼賛会時代と戦後の志にふれた、ほとんど唯一のものだ。知らなかった、だまされた、というような言い訳は、花森がもっとも言いたくないものだったろう。しかたがなかったとはいえ、いつも強気の花森には、それは恥ずべきことであるはずだ。花森が、大政翼賛会で戦争に協力した部分について、口を閉ざしていたのは、やはり、それにこだわっていたからではないか。》

酒井さんもまた、花森の発言の真偽を、疑問視していたのです。しかしなぜか、平栗記者の取材テープの存在にはふれていないし、テープで花森の声とことばを聞いて確かめた、とは書いていません。取材当時の状況証言だけにとどめています。

もう一つきみょうなのは、むのたけじさんのコメントを、平栗記者とは逆のつかいかたで援用し、みずからの推測を補強したことです。酒井さんは「この特集記事に、花森の仕事を見つづけてきた、「たいまつ」の主宰者・むのたけじの談話が載っている」と、むのさんのコメントを、花森の発言に続けて、後につけ加えました。

むのさんの「だました錦の御旗と、それにだまされた自分自身」というコメントは、花森の著書『一銭五厘の旗』についての感想であった筈です。だから花森は、むのさんの感想(=このこと)を否定しなかったのです。著者というものは、読者の感想に一喜一憂することはあっても、いちいち認否することはしないものです。意見として承っておくしかないのです。つまり酒井さんもまた、平栗記者の論法に、まんまと引っかかったようにおもえます。

酒井さんは、平栗記者の文章のあいまいさを除こうとして、花森の「談話」について、むのさんがコメントしたかのように、原文とは前後を逆にしたのだとおもいます。つまり、いかにも花森が「知らなかった、だまされた」と言い、それをむのさんが受けいれ理解をしめしてコメントしたという文脈にすれば、むのさんのコメントの譬喩もわかりやすくなります。その酒井さんの親切が図らずも、花森が言った、としか読めなくした、わたしはそう推測します。

じつはわたしには、花森の発言も、むのさんのコメントも、本人がほんとうに言ったとは、おもえません。ふたりとも、おそらく当時の社会状況を、それに似たことばを使って、一生懸命つたえようとしたでしょう。だから、ひとことも言わなかったとは、わたしもおもいませんが、すくなくとも一般庶民とは違い、東京のまん中で働き、大本営発表と現実とのちがいをより身近に感じることができた二人が「知らなかった、だまされた」とは、子どもじゃあるまいし、言えるわけがないとおもいますよ。

なぜ、このようなありうべからざる誤解が生じたのでしょうか。わたしの推測では、花森安治の戦争中の言動が、いまだ明らかではない部分が多いからです。戦争中の花森について書こうとすると、周辺にいたわずかな人びとの、しかもごくわずかな「証言」にたよらざるを得ず、あとは思い込みと憶測で書くしかないのでしょう。

とりわけ大政翼賛会については、誤った概念あるいは偏見が先立ったままで、いまなおその歴史的な変容の実態と社会的位置づけが、市民レベルで正しく認識されているとはおもえません。 理解されないまま「翼賛政治」などという言葉だけが、ある意図をもって現在もつかわれ、ファシズムにつながるような恐怖感を煽っています。そんな安直なイメージで、花森安治を見ようとしていることも、誤解をさらに大きくしているのではないでしょうか。

|

| 『太平洋戦争と広告の技術者たち「撃ちてし止まむ」』1998.12 講談社 |

それにしても酒井さんは、読売大阪社会部が記事にした花森さんの発言に、はたして気づかなかったのでしょうか。それとも、まさかとは思いますが、競争相手の新聞記事は黙殺したのかしら。そんなことではなくて、おそらく見落としたのでしょう。酒井さんは、「この談話は、花森が、翼賛会時代と戦後の志にふれた、ほとんど唯一のものだ」と書きました。花森の発言が他にもあったことに、酒井さんが気づかなかっただけでしょう。

花森本人が否定しているにもかかわらず、誰が言ったかもわからぬ「知らなかった、だまされた」発言は、40年後のいまも、大手をふって歩いています。みんなでなかよく見落としている、としか言えません。さもなくば、読売の記事を、そろって意図的に捨象しているのです。わたしの言語感覚では、それを「封印」というのですが、いかがなものでしょう。言わなかったことが言ったことになり、言ったことが隠蔽されるなんて、やっぱりヘンな話だと申さざるを得ません。もう一度ここに、花森のことばを刻みます。

——戦争中、あんなことして、いまこんなことやっとるのは何やと言われたこと、一回だけあるねん。その時、答えたんや。知らんとやったとか、だまされてやったとか、ケチなこと、ぼくは言わん。ぼくは、ぼくなりにやね、受けた教育と、それで、とにかく日本という国を守らんならん、とね。それには、戦争始めた以上は勝たんならん、と。それに、一生懸命やったんや、と。いま、それがね、間違いやったということがわかったけども、その時は一生懸命やったんで、それを今さらね、いいかげんにしとったんや、とか、ご都合主義で やっとったとか、ケチなことは言わん、と。ぼくの全生命を燃焼さして戦った、と。協力した、と。そいで、それだけにショックが大きい、と。それだけに、ぼくは、これからはね、絶対に戦争の片棒はかつがん、と。それだけが償いや、と。まあ、しっかり、これからのぼくを見とってくれ、と。——

はからずもこれが、花森安治が外部のインタビューに応じてこたえた、生前最後の発言となりました。

【おしらせ】この「連続と非連続」の項は、次回をもって最終回とします。装釘とは関係のない話を、いつまでもしつこいとお思いになられるかもしれませんが、花森安治をもうすこし知っていただきたい、というのが小生の本意です。